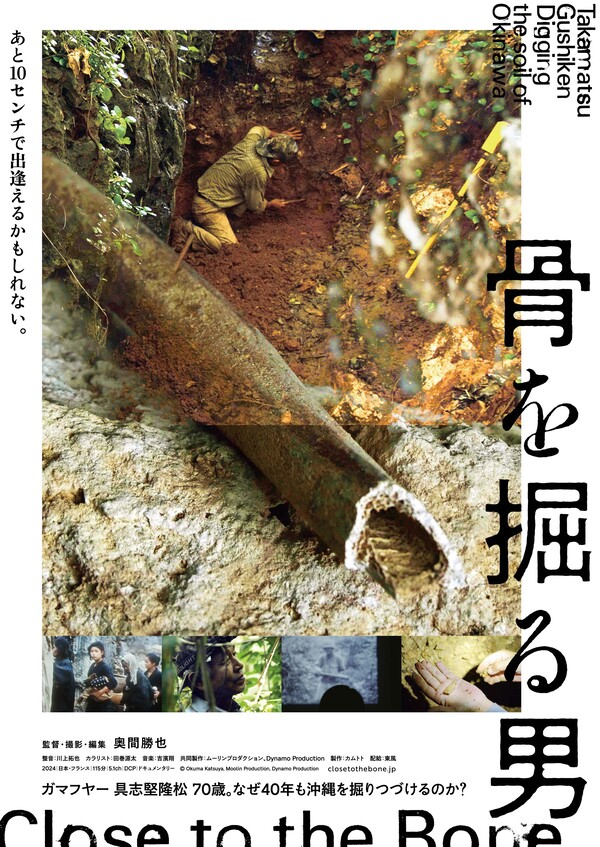

2024年6月15日から全国で順次公開される映画『骨を掘る男』。第二次世界大戦末期に激しい戦闘が繰り広げられた沖縄に今も眠る戦没者の遺骨を探して、40年以上も地面を掘り続けている遺骨収集ボランティアの具志堅隆松さんに密着したドキュメンタリーです。

具志堅さんの地道な活動に一対一で寄り添い、5年をかけて本作を制作した映像作家の奥間勝也監督に、映画に込めた思いを伺いました。

沖縄出身だからこそ、本気で向き合いたかった沖縄戦の爪痕

映画『骨を掘る男』作品紹介

沖縄戦の戦没者の遺骨を40年以上にわたり収集し続けてきた具志堅隆松。これまでに、およそ400柱を探し出した。彼は自らを“ガマフヤー”と呼ぶ。ガマは沖縄の自然壕、フヤーとは掘る人という意味だ。砕けて散乱した小さな骨、茶碗のひとかけら、手榴弾の破片、火炎放射の跡…。拾い集めた断片から、兵隊か民間人か、どのような最期をとげたか推察し、想いを馳せ、弔う。掘ってみるまで、そこに本当に骨が埋まっているかどうかはわからない——それでも掘りつづける行為を具志堅は、観念的な慰霊ではなく「行動的慰霊」だと言う。

監督の奥間勝也もまた沖縄戦で大叔母を亡くした戦没者遺族である。しかし、生まれるはるか以前に亡くなった大叔母とは会ったことがない。「出逢ったことのない人の死を悼むことはできるのか?」 その問いはやがて「平和の礎」に刻銘された24万の名を読み上げるいくつもの〈声〉と共鳴し、戦火と分断の時代を生きる私たちを震わせる。

新進気鋭の映画作家が生まれ育った沖縄の歴史と今を見つめた次なる世代のドキュメンタリー。

映画『骨を掘る男』公式サイトより抜粋

―まずは、この映画を作ることになったきっかけからお伺いできますか。

奥間監督(以下、奥間):僕が沖縄戦の遺骨収集ボランティアをしている具志堅(隆松)さんの存在を知ったのは2008年のことでした。地元の新聞で、那覇市の開発中のエリアで沖縄戦遺骨収集作業が行われたという記事を読んだんです。

その後、実際に具志堅さんにお会いすることになったのは2018年の秋です。映像作家として自分の生まれ故郷の沖縄を撮りたいと思ったときに、頭に浮かんだのが彼でした。

僕、故郷を撮影するとき、いつも緊張するんです。住んでいる人の思いが強いこともよく分かっているので、生半可なものは作れない。

また密着させてもらうからには、撮影する相手(取材相手)も、長くお付き合いできる、尊敬できる方でないと、のちのち自分がきつくなる。そんな中、具志堅さんにお会いしたら、「この人ならいい作品ができるかもしれない」という手ごたえがあった。だから、「作品を撮ってもいいですか」って何度もお願いに行きました。

最初は相手にされなかったんですよ。拒絶ではないものの「また来たらいいさ」と言われ、次に行ったら忘れられている。そんな感じで半年ぐらい行き来して、ようやく“こいつは本気だな”と具志堅さんに僕の思いが届き、撮影が始まったのが2019年の夏。そこから2023年の春ぐらいまで撮影しました。

具志堅さんは、何度も訪れる僕のことを「なんせしつこかった」と思っていたようですが(笑)。

―半年以上もオファーし続けたなんて、監督にとって“骨を掘る男”はどうしても撮りたいテーマだったんですね。

奥間:沖縄を舞台にした映画はたくさんありますが、那覇出身の僕からみると、外側からイメージされた沖縄、みたいな作品ばかりだなと感じていました。

もちろん、沖縄を作品の舞台に選んでくれることは嬉しいんですよ。ただ、僕自身が作るんだったら、ここに生まれ育った人間からしか見えないものをちゃんと出さないといけないと思っていました。それがまさに沖縄戦というテーマでした。

具志堅さんが戦没者の遺骨を掘っている姿を記録したいのは当然として、具志堅さんが骨と向き合う時間、また、たとえ骨が見つからなくても、現場で起こっていること、その空間と時間のすべてを切り取りたいというのが、僕の一番の動機だったんです。

深く狭いガマの中で行われる遺骨の収集。砕けた骨の破片から見えるもの

―遺骨の収集作業をどのように撮影されたのでしょうか。

奥間:撮影場所は主に沖縄特有のガマ(自然壕)や森の中、岩場などです。ガマは戦時中に防空壕として住民の避難に使われました。と同時に、「米兵に殺されるくらいなら自決しよう」と、集団自決が行われてしまった、悲惨な場所でもあるんです。

撮影は95%くらい、僕自身が撮影しました。多くのスタッフを抱えきれないという事情もありましたが、ガマによっては内部がとても深く、狭くもあり、カメラが大きすぎると物理的に入れないんです。

腹ばいで移動しなくてはならないような箇所もある。自然光の中で撮りたかったから、照明はもともと当てるつもりはなかったですし、三脚も一人で持って移動しました。

そうやって、暗いガマの中で、丹念に骨を掘り続ける具志堅さんと一対一で向き合えたからこそ、心を開いてもらえて、たくさんのいい時間が一緒に過ごせたし、よいものが撮れた気がしています。

―撮影中に大変だったことは。

奥間:ガマの奥へと移動しながら撮影していくと、ある瞬間から一気に空気が重くなるんです。どうしてだろうと思ったら、湿度でした。

映画の冒頭で、具志堅さんのヘッドランプをアップで写しているんですが、細かい水滴がライトにびっしりこびりついているんです。

もともと高湿度な沖縄ですが、ガマの中はさらに湿度が高く、霧雨みたいな水滴が飛び交っている。ガマの中での生活は本当に大変だったんだろうなと実感しました。

―映画の中には、金属探知機で土を調べているシーンもありましたね。沖縄には不発弾がまだあるとも聞きますし、掘る作業は怖くないのかなと思ってしまいました。

奥間:実際のところ、僕はすごく怖かったです。「掘っている最中に、不発弾がいきなり爆発することはないんですか」と聞くと、具志堅さんは「大丈夫、大丈夫。だいたい出てくるのは破裂した後のものだから」と(笑)。

でも海での撮影で、明らかに破裂していない状態の武器を水のなかに見つけたこともあって。戦争の負の遺産がまだ見つかるのだから、戦争を過去とも言い切れないと感じました。

今でも沖縄では、不発弾の処理で交通が止められることもありますし、それはつまり、沖縄はかつて砲撃を浴び続けた激戦地だったということを物語っているんですよね。

―掘り出した骨を一目見るだけで、この骨はどんな人の骨で、どういう亡くなり方をしたのかまで、具志堅さんが具体的に考察されるのには本当に驚きました。手の骨がないから、手りゅう弾を持って爆発させて自害したんだろうとか、足の指で銃の引き金を引いて、頭を打ち抜いて自ら亡くなったんだろうとか…。

奥間:僕もびっくりしました。もちろん、具志堅さんの想像の域ではありますけれど、でも40年もの間、骨を掘り続けているからこそ、見ただけで亡くなった方の状況や当時の様子など、仮説がすぐに立てられるんですよね。

それこそ知識と経験の差で、僕が見ている景色は具志堅さんと同じでも、見えているものが違うんです。具志堅さんだからこそ、多層なレイヤーの中でいろいろなものを見ることができているんだろうと思います。

もちろん、現場に行って感じてもらうことが一番ではありますが、この映画を見て現地に行ったような気持ちになって、見た人なりに何か行動したいと思ってもらえたら、僕も嬉しいです。

誰もが自分なりの方法でアプローチできる。人それぞれの“行動的慰霊”

―監督ご自身、具志堅さんに密着してみて、戦争や慰霊についての考え方は変わりましたか。

奥間:具志堅さんは、骨を掘る作業を、観念的な慰霊ではなく、“行動的慰霊”なのだとおっしゃっています。

誰しも、それぞれの職業や生活スタイルの中で、過去の戦争とのつながり方は違うと思っていて、僕にとっての”行動的慰霊“が、この映画を作ることだったんだろうなと、今では思います。

沖縄戦と自分の繋がりを、この映画を作ることによって少し改善できた、身近に感じることができたというか。行動すればするほど発見があったり、新たな問いが生まれたりするのを実感しました。

現代はあまりにも忙しい。考える暇さえ取らせてもらえないような毎日に、自分からはまり込んでいるような感じもするし、何かにそうさせられているような気さえするし。

具志堅さんの“骨を掘る”作業もそうですし、沖縄で毎年行われる戦没者24万人あまりの名前の読み上げの取り組みも…。「今そんなことをやって、一体何の意味があるの?」という人もいます。

でも、自分の生活の中で、少しの時間を見つけて、能動的に戦争と向き合う時間を作る。意識的に自分の時間を“奪い返す”って、実はとても必要なことじゃないかと思うんです。

考える時間が生まれるし、自分が知っていると思っていたことが、いかに狭かったかという発見があるんですよね。

映画の中で、戦死者の名前を1人で読み上げる女性が感想を言うんです。「戦没者の名前を読み上げたら悲しくなるかと思っていたけれど、そんなことはなくて、むしろ亡くなった方と一緒の時間を過ごしたような気持ちになりました」―――。

自分の意識の持ちようで、小さなことでも何か行動すれば、それは新しい自分を作っていく契機になると思うんです。

戦争についての行動をイメージしたとき、戦争反対のデモに参加するという方法の大切さは大前提としてあると思います。

でもそれだけじゃない。一人ひとりの普段の生活の延長線上で、できることはたくさんあるはずです。

―現在や未来を考えるためには過去の出来事から学ぶことも大切だと感じました。監督ご自身も日々の暮らしでなにか感じていることはあるのでしょうか。

奥間:例えば沖縄にも伝統行事がいろいろあります。僕も若い頃は、そんな行事に参加することが面倒だと思っていました。

仕事がないと生活が成立しないけれど、伝統行事はしなくても生活はできる。だから、今は生活に必要でないものは軽視され、切り捨てられがちです。

でも、ひょっとしたらそんなタイミングで、自分の何か大切なものを投げうっていないかと感じました。

今は、面倒なことを簡略化できるテクノロジーが出来上がっているけれど、それを使いこなすことに必死になるうちに、自分自身を“代わりのきく人間”にしてやしないか。

戦争のこと、先祖に思いをはせる時間…。そういった時間は、自分から捨ててしまって本当によかったのかと。

僕の大叔母も沖縄戦で亡くなっています。僕が生まれる前に亡くなったので、面識はないのですが、僕自身、戦没者遺族でもあるわけです。

映画の撮影が、自分と沖縄戦、自分と先祖について振り返るいいきっかけになりました。

―戦争について、先祖について考える時間が、自分自身を取り戻すことにつながるのかもしれないのですね。

奥間:具志堅さんは、戦没者家族に骨を返したいという気持ちで掘っていますが、その一方で、骨を掘る時間は、具志堅さん自身にとって大事な時間なんだろうなと感じました。

骨と向き合う時間こそが、まるで具志堅さん自身の心の安らぎに繋がっているような。だから、誰もが忙しい毎日にふと立ち止まって、何か行動することで、自分の大切なものを取り戻せるのではないかと思うんです。

今回、この映画を作るにあたってクラウドファンディングをしたんですが、友達からたくさんのメッセージが来て、正直びっくりしたんですよ。「かっちゃんがこんな映画を作ろうとしてくれて、もうめっちゃ嬉しい」とか、「自分も何かやらんといけんと思ってるけど、なんか全然そんなのもできんけど…。なんかありがとう」って。

僕の同世代も、さらに若い世代も、みんな、戦争に向き合わないといけないと思っているし、頭の片隅にモヤモヤがある。でも、何をしたらいいか分からないっていう気持ちはあると思います。

「自分も何かしたい」―――。そう思えるのはきっと、子どものころに受けた平和教育のおかげでもあって。僕自身、平和についての学習に熱心に取り組む生徒ではありませんでしたが、少年時代に平和教育という楔(くさび)を毎年心に打ってもらっていたから、今、こうして沖縄戦について僕なりに向き合うことができている。

ほぼ戦争を知らない世代ばかりの世の中ですが、戦争と平和を学んだことがある人なら、何年後、何十年後であっても、きっと戦争について振り返ることができると実感しています。

―具志堅さんは、映画を見てどんな感想をおっしゃっていましたか。

奥間:沖縄で試写会をやったのですが、その時に具志堅さんに初めて見ていただいて、「良かった」といっていただけてホッとしました。

「奥間さんが作るものに関しては信頼していたんで、それを今日確認できてよかった」と言ってもらえてすごくうれしかったです。

戦争を体験した世代が減り、戦争の記憶をどう継承するかが課題になっている今の時代。この『骨を掘る男』は、いろいろな人に見てもらいたいですが、特に沖縄の人や若い世代に何かを感じてもらいたいと思っています。

そして、具志堅さんの生き方を通じて、ひとりひとりの生き方を見つめ直すきっかけにしていただけたら嬉しいです。

奥間 勝也(おくま かつや)プロフィール

1984年沖縄県生まれ。映像作家。琉球大学大学院修士課程で文学を学んだ後に上京。沖縄を舞台に制作した中編映画『ギフト』(11)がニヨン国際ドキュメンタリー映画祭(Visions du Reel:スイス)や山形国際ドキュメンタリー映画祭など国内外で上映される。北インド・ラダック地方で撮影した『ラダック それぞれの物語』(15)は山形国際ドキュメンタリー映画祭アジア千波万波部門で奨励賞を受賞。WOWOW「いま甦る幻の映画『ひろしま』〜受け継がれていく映画人の想い〜」(15)では全日本テレビ番組製作社連盟ATP賞最優秀新人賞を受賞した。

●X 映画『骨を掘る男』@cttb_film

●インスタグラム 映画配給会社・東風@tofoo_films

取材・文:小澤彩