2025年7月26日より、シアタートラムにて公演が始まる舞台『キャプテン・アメイジング』。

一人芝居のストレートプレイ(音楽やダンスを伴わないセリフ中心の演劇)というジャンルの舞台作品で、トリプルキャストの一人として出演される田代万里生さん。

様々なミュージカル作品に出演されている田代さんが、今回歌唱シーンのない一人芝居に挑戦されるということで、様々なことをお聞きしました。

舞台『キャプテン・アメイジング』作品紹介

「名前は?パパの、スーパーヒーローとしての名前。」

「えっと、キャップテン…アメ…イジング。ミスター・アメ…キャプテン・アメイジング。」

「その名前めちゃくちゃダサい!そんなダサいヒーロー、聞いたことないよ!キャプテン・アメイジングは、何する人??」

ガランとした部屋。

男が一人、汚れたマントを着て立っている。彼の名はマーク。キャプテン・アメイジングだ。ホームセンターで働く、世界で最も地味で不健康で冴えないスーパーヒーロー。

宿敵との戦いに娘の学校への送迎、燃え盛る炎に飛び込んでの人命救助。空を飛びながらスーパーマンと苦悩を語り合い、酔っ払ってパブでバットマンと喧嘩。

娘の「なんで?どうして?」と質問攻めの日々。娘のためにスパイダーマン柄の布団を買い、寝かせるために物語を作って語る日々。

そんな英雄的冒険の傍らで、男は逃げられない最後のミッションに立ち向かうことになる。そしてスーパーヒーローも、悲劇と無縁ではないことを思い知らされるのだった。

これはマントを着た一人の男とその娘の、たった6年間の記憶の物語である。

舞台『キャプテン・アメイジング』公式サイトより引用

●公式X @captain_a_sept

●公式Instagram @captain_a_sept

「想像したこともなかったです」新たなジャンルへの挑戦

ーミュージカル作品に多く出演されている田代さんですが、今回はストレートプレイの一人芝居と、全く違うジャンルへの挑戦です。オファーを受けた時の心境を聞かせてください。

田代万里生さん(以下、田代):普段はミュージカルが多くて、一人芝居のストレートプレイの出演と聞いてびっくりしました。

今までにやったストレートプレイは、舞台上にピアノがあったり、歌うシーンがあったり、音楽が伴うものが多かったのですが、今回はそれがなく…。歌ももピアノも全くない舞台は『ラビット・ホール』という作品一本しかやってなかったんです。

今回はミュージカルではなく、しかも一人芝居ということで驚きましたが、断る選択肢はありませんでした。

一人芝居に挑戦できる機会は珍しいですし、今回は娘がいるパパの役ということで今の自分の年齢、境遇とも重なりこのタイミングならではの役への投影ができるんじゃないかということもあり、恐る恐る快諾させていただきました(笑)。

ー前から一人芝居はやりたいと思っていたのですか。

田代:いや、正直想像したこともなかったです(笑)。

二人でのミュージカルなら、今回の舞台で演出を担当される田中麻衣子さんとご一緒した『スリル・ミー』など再演含めて8回やらせていただいて馴染みがありましたが、一人芝居は自分からやろうと思ったことも、やるかもしれないと思ったこともなかったから、本当に予期せぬお話でした。

ー台本を最初に読んだ時の感想を教えてください。

田代:感情移入もしましたが、台本がかなり個性的な作品で(笑)。

台本に誰のセリフかが書かれていないことにまず驚きましたし、「この言葉は誰が喋っているんだろう」と模索するところから始まりました。

演じる側は明確に頭の中で役を演じ分けようとしますが、今回の作品ではそれが必ずしもお客さんに正確に届かなくてもいいと思っているんです。お客さん自身も「これはどっちのセリフなんだろう」って常に想像力をかき立てながら観ていただきたいですし、とても実験的な作品だと思います。

ーなるほど。役作りはどうされましたか。

田代:お稽古中も「どうしたらいいんだろう」を繰り返す毎日です。演出の麻衣子さんも、「今回は稽古じゃなくて実験です」とおっしゃっていて(笑)。

お稽古自体が“実験”なので、とりあえず試してディスカッションを繰り返しながら役作りをしていきました。

今回はトリプルキャストで、役者によって解釈や動きが違う部分もあるかもしれません。キャストそれぞれの解釈と麻衣子さんとのディスカッションによって枝分かれしつつも、最後行きつくところは一緒になるように演出をつけてくださっていると思います。

ー実験的でそれぞれの解釈があるとのことでしたが、田代さんはどう考えましたか。

田代:例えば不動産屋のシーンで、脚本には不動産屋さんの性別も年齢も書かれていませんでしたが、僕はあえて「おばあちゃんでやりたい」と言いました。

エンタメ性のある作品でもありますし、全体的に男性の登場人物が多く、高齢の女性が一人も出てこないので、バランス的にも、「おばあちゃんにしたい」と提案したら麻衣子さんは目が点になりながらも「面白いのでやってみましょう」とおっしゃって。他のお二人の稽古映像も見ましたが、それぞれ全然違うキャラクターで演じられていました。

役柄の設定も自分で考えないといけないし、役者側もいろいろなアイディアを持っていかないといけない作品なので、そこを麻衣子さんも楽しんでくださっているといいなと思います。

「“目から鱗”でした」と語る、斬新な脚本と演出

ー今回の主人公・マークはどんな人物だと思いますか。

田代:すごくピュアだと思いました。気持ちをストレートに伝えるのも苦手だし、自分の考えを言葉にすることも不得意な人。

でも、娘のエミリーが生まれてそういうところはちょっと変わっていきますし、淀みなくズバッと言ってくれる奥さんに、不器用ながらもしっかり寄り添っていく人物です。

ーそして、マークは“スーパーヒーロー”でもありますね。

田代:そうですね。そこも、麻衣子さんが「(マークは)スーパーヒーローになろうとしているけど、なりきれていないところも見せたい」ということをおっしゃっていました。

今回の脚本にはト書き(台本のセリフ以外の部分)も少なくて、例えば「うれしい」というセリフがあったら本当にうれしくて言っているのか、うれしくないけど周りに合わせてそう言っているのかとか、そういうことがいくらでも解釈できるんです。

約70分の公演時間ずっと、何通りもの表現がある中からひとつひとつを“選び抜いたお芝居”が続いていきます。役者と演出家の解釈次第でキャラクター像が変わりますし、観る人それぞれでも抱く印象が違うと思います。

ーちなみに、田代さんにとってのスーパーヒーローは誰でしたか。

田代:僕はクラシック音楽で育ってきたので、幼い時はオペラのテノール歌手の主役の人がスーパーマンに見えていました。

まるで「誰も寝てはならぬ!」と言うかのように舞台に仁王立ちで、高らかに歌い上げている人が僕のスーパーヒーローでした。

ー今回のお芝居で難しかったことはありましたか。

田代:あまりやったことのない役柄で、今までとは全く違うアプローチをしないと成立しないお芝居がたくさんありました。

普段のミュージカルでは、オーケストラやBGMを超えてお客さんにセリフを伝えるための丁寧な舞台発声で声を張ることが多いです。やっぱりお客様が聞き取れないといけない世界ですが、今回はその真逆。ワイヤレスマイクもつけていない、まさに生の声ですし、お客さんが耳をすますぐらいの声量のところもあると思います。

最初に麻衣子さんから「一語一句全部聞き取れなくてもいい」、「言葉になっていないボソッと淀んでいる感じも役柄として欲しい」と言われて、“目から鱗”でしたが、悪戦苦闘しつつも頑張ってます。

ーおひとりで何役も演じられますが、役に共感したところはありましたか。

田代:マークはもちろん、妻や娘エミリーにも共感しました。感情の出し方や言葉のチョイスもそれぞれで、その不器用さもまた愛おしかったです。

トリプルキャストの関係性や一人芝居の稽古場の様子は

ー稽古場で他のキャストさんと話し合われることはありましたか。

田代:基本的に別々に稽古を行っているので、稽古場で入れ違う時に少しお話しました。

でも、三者三様なので一つの解釈として参考にしても、すべて自分のお芝居に取り入れるということではないんです。“この役者だから成立する演技”というのもあるので、お互いに良い影響を与えながらできたらいいなと思います。

ートリプルキャストは、どうでしたか。

田代:僕はトリプルキャストの経験もありましたが、松尾さんや近藤さんは経験がなかったようで、すごくソワソワしていました。

トリプルキャストは、自分のやる役や舞台全体を客観的に見られるから新しい発見があって、そこが面白い。お二人もそこを楽しみながらやられるのではないかと思います。

ー自分の役を他の俳優さんもやられるって、やはり気になるものなのでしょうか(笑)。

田代:みんな気になってはいます(笑)。

でもそれはライバル心ではなく、自分も演じる役をどう解釈してどう演じるのかということが、みんな気になっているんじゃないかな。

ーなるほど。稽古場の雰囲気はどうでしたか。

田代:すごく静かです。ミュージカルの稽古場だとピアノが置いてあって、お稽古が始まる前にピアノの音色が聞こえてきたり、振付の確認でカウントを取っていたり。おしゃべりやセリフを合わせている声も聞こえてきます。

でも一人芝居の稽古場だと単純に人が少ないし、今回はピアノもなくて。しかも僕以外のスタッフさんが、なぜか小声で喋るんですよ(笑)。

逆にそれが、緊張感を生んで濃密なお稽古になっています。セリフを言って足を一歩踏み出すだけの動作にも意味が生まれてしまうので、なんだか裸になったような気分です(笑)。

ー音楽のイメージが強い田代さんですが、今回は歌唱もなく音楽も少ない。そこはどうでしたか。

田代:本番ではBGMや場面転換の音楽はあると思いますが、稽古場は無音で環境音もないのですが、僕はいつも演出家に「この転換で音楽や環境音はあるのか」と聞いています。例えば、僕がただ座っているだけでも「キーンコーンカーンコーン」という音が聞こえてきたら、学校だってちゃんと伝わるじゃないですか。

音ひとつで色々な時空を飛べるから、今回の舞台で改めて音の重要性と向き合う時間にもなりました。

セリフのみの舞台作品だから、日常的な僕が見られると思います(笑)。ミュージカルに出演している時の僕ではなく、ひとりぼっちで悩んでいる時や家にいる時のような僕が垣間見えるシーンがたくさんあると思います。

一人芝居という新境地。挑戦を繰り返す、その原動力

ー田代さんは様々なジャンルの作品に挑戦されていますが、座右の銘や大切にされている言葉はありますか。

田代:“無知の知”、何も知らないことを知っているという哲学の言葉です。まだまだ僕の知らない世界があるし、考え方も無限にあるから、恐れずに挑戦していきたいなと思っています。

ー色々な経験をされたなかで、特に今役立っていると感じることはなんですか。

田代:もともとピアノとヴァイオリン、それぞれソリストとして練習していましたが、吹奏楽部とオーケストラ部に所属していた6年間でアンサンブルとしてトランペットを吹いていました。

※ソリスト:オーケストラにおいて特定の楽器を用いて際立った演奏をする人。独奏者。

※アンサンブル:複数の楽器が一緒に演奏すること。グループ演奏。

オーケストラの楽器それぞれに役割や長所と短所があるように、舞台のカンパニーという集団にもそれはあるんです。

トランペットを吹いている時もヴァイオリンの役割や感覚が分かっていたから、自分が前に出て引っ張る部分、頼って見守る部分のメリハリがよくわかりました。集団行動の中での協調性は、オーケストラを通して学んだと思います。

ーなるほど。連日続く舞台のお稽古や本番の中で、リフレッシュできる時間はどのような時ですか。

田代:やっぱり音楽ですね。ピアノを弾いたり音楽を聴いたりするだけで、僕はリセットされ続けるんです。聴けば聴くほど、奏でれば奏でるほどリフレッシュされていきます。

ーまさに音楽人生ですね。だからこそ、音楽から少し離れた今回の一人芝居の経験は、今後の俳優人生にも生かされそうです。

田代:何かの役をいただいた時にその役柄を全うする責任は大きいですし、一人芝居なら、ひとつの舞台を一人で背負ってカーテンコールまでお客さんを導いていかなくてはならないので、それができれば俳優としての信頼度もあがり、僕自身の自信にもつながります。

今回の経験を通して、どんな作品のどんな役が来ても、チャレンジする気持ちがよりポジティブなものになると思っています。

ー公式サイトで今回の舞台は史上最大の挑戦とコメントされていましたが、そのチャレンジの原動力はなんですか。

田代:僕はひとつのことを突き詰めるタイプでしたし、それがピアノや声楽、オペラやミュージカルでした。何かひとつをやり遂げるのもすごくいいことですが、その分見えなくなる部分も少なからずあると思うんです。

ミュージカルの世界に飛び込んだ時も、そのきっかけは「ミュージカルに向いてるんじゃない?」とお声がけいただいたことでした。

自分では思い描けないことを、色々な方が「こういう世界もあるよ」と掲示して、未知の世界へ連れて行ってくれることがすごく楽しいですし、チャレンジして乗り越えられた時には、またそこから新たな道が続いるので、それが楽しみであり原動力になっていると思います。

ー最後に、舞台を楽しみに待つ方へ向けてメッセージをお願いします。

田代:これは本当に不思議な舞台作品です。一人芝居を見たことがないお客さんも多いと思いますので「何をするんだろう」という気持ちで見に来ていただきたいですし、休憩を挟まないので、幕が上がったら自分ひとりだけの感受性でラストシーンまでたどり着きます。

お客さんによって印象が変わる作品なので、見終わったあとはぜひ誰かと感想を語り合っていただきたいです。「あれはこうだったんじゃないか」とか、色々な解釈をお互いにシェアしていただけたら、より面白く楽しめるんじゃないかなと思います。

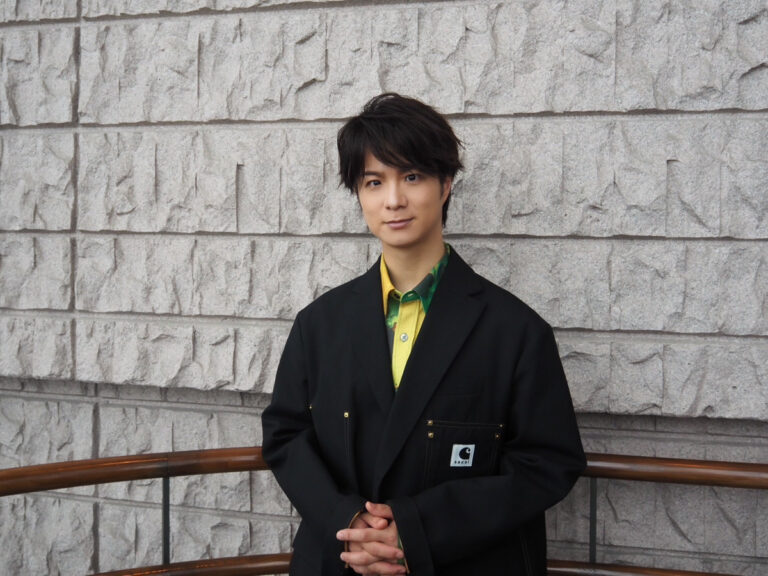

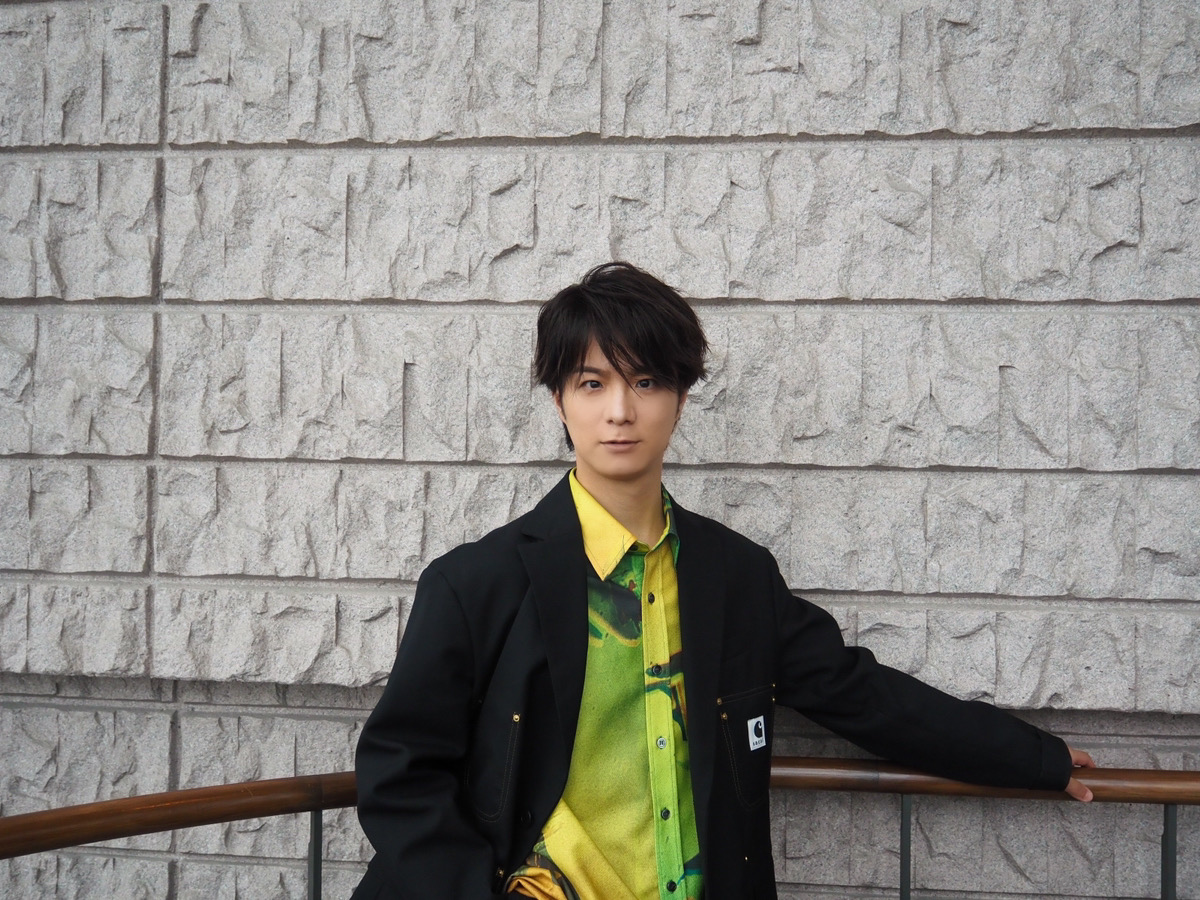

田代万里生(たしろまりお)プロフィール

1984年生まれ、埼玉県出身。

3歳からピアノを学び、7歳でヴァイオリン、13歳でトランペットを始め、15歳から本格的に声楽を学び、2003年『欲望という名の電車』でオペラデビュー。2009年『マルグリット』でミュージカルデビューを果たす。

主な出演作は、『ラブ・ネバ―・ダイ』、『カム フロム アウェイ』、『アナスタシア』、『エリザベート』など。第39回菊田一夫演劇賞受賞。

●公式Instagram @mario_tashiro_official

取材・小澤彩

ヘアメイク:小森真樹(337inc.)

スタイリスト:石山貴文