映画「国宝」を見れるサブスク・動画配信アプリを紹介しています。2025年6月に公開されてからおよそ1ヶ月で観客動員数30万人を突破、興行収入は32億円を突破する大ヒットを記録しています。

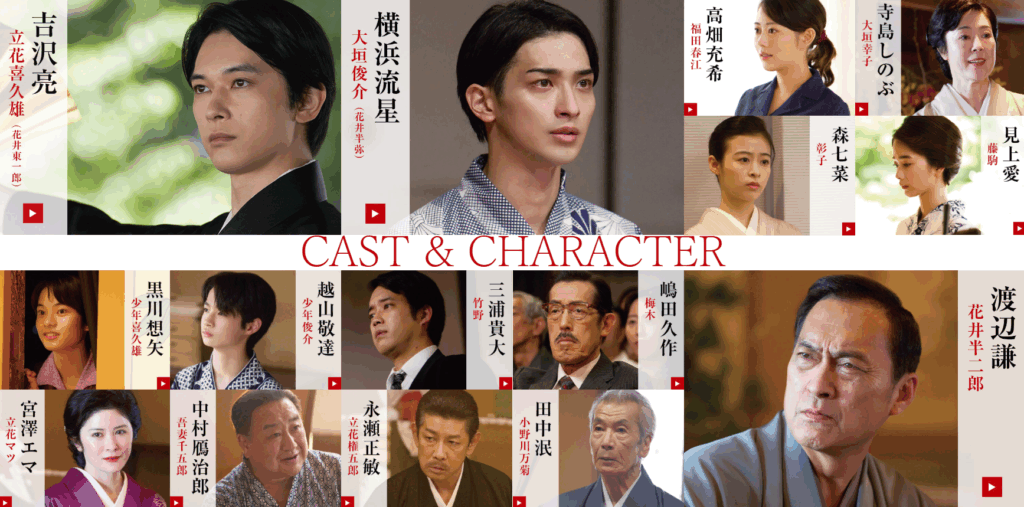

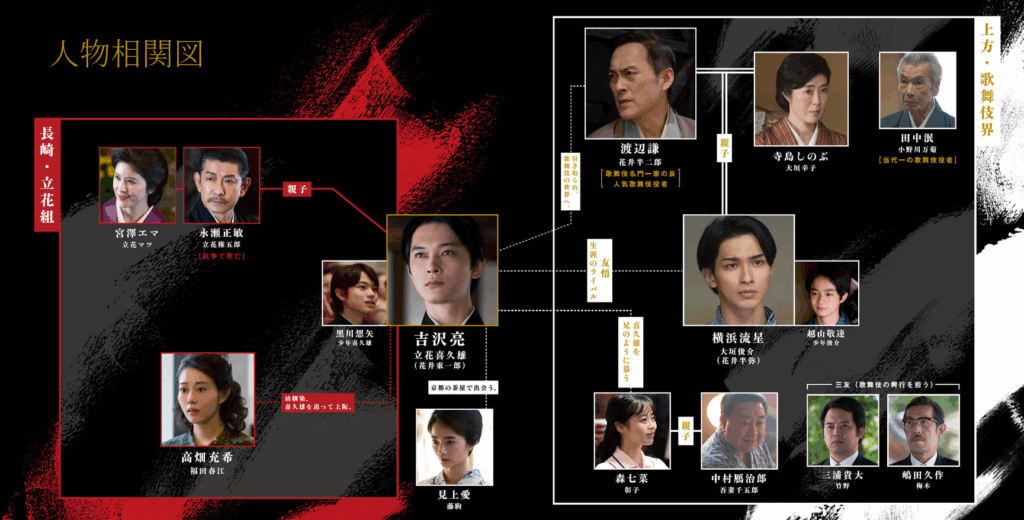

俳優の吉沢亮や横浜流星、高畑充希、渡辺謙らが出演していることもあり、2025年邦画実写作品の中では1位を記録した映画「国宝」が配信されるサブスク・動画配信サービスとストーリー、あらすじ、作品詳細も紹介します。

映画「国宝」を見れる動画配信アプリ・サブスク┃どこで見れる?

2025年7月3日現在、映画「国宝」を配信している動画配信サービスはありません。

今後情報が更新され次第、追記していきます。

映画「国宝」は、原作が著者:吉田修一の「国宝(朝日新聞出版)」、東宝が配給、独立行政法人日本芸術文化振興会の文化庁文化芸能振興費補助金なども受けて製作されている作品です。

そのため、朝日新聞関連の動画配信サービスや大手の動画配信アプリ、サブスクなどで配信される可能性が高いです。

特典などを手に入れたければDVDやBlu-rayディスクを購入するのもおすすめです。2025年6月末時点で、TOHO CINEMASではグッズやパンフレットは完売しており、再入荷も未定となるほどの人気です。

以降に、今後映画「国宝」が配信される可能性が高い動画配信サービスをご紹介していきます。

ユーネクスト(U-NEXT)

月額2,189円(税込)で、動画、アニメ、電子書籍、雑誌などを利用でき、同時視聴台数も4台までと家族で一緒に最新のコンテンツを楽しめるのがユーネクスト(U-NEXT)です。

初回登録の場合、有料レンタル作品などを利用するのに使用できる600ポイントが付与され、2ヶ月、3ヶ月と継続して利用する場合は、毎月月初に1,200ポイントが付与されます。

2025年6月時点で最新の邦画は、

- 映画「ふしぎ駄菓子屋 銭天堂」

- アンダーニンジャ

- ラストマイル

- 室井慎次 敗れざる者

- サンセット・サンライズ

- 八犬伝

など、劇場公開された注目作品や人気作品の多くが配信されています。最新作は1ヶ月から3ヶ月ほど399円ほどの有料レンタル配信となっていますが、一定期間が過ぎると見放題できるようになります。

また、映画「国宝」の監督「李相日」氏の作品として「悪人」、「フラガール」、「流浪の月」、「怒り」などの作品も配信されています。そのため、今後映画「国宝」についても配信される可能性が高いです。

その他、映画「国宝」に出演している吉沢亮、横浜流星、高畑充希、渡辺謙、寺島しのぶらが出演している作品もそれぞれ配信されていますので、この機会に原作、監督、俳優らの関連作品を視聴するのもおすすめです。

\見放題作品数NO.1の動画サービス/

初回31日間無料!

TELASA

月額990円(税込)で利用できるTELASAは、KDDIとTV朝日が提供している動画配信サブスクです。

TV朝日系列の作品やバラエティ番組、特撮、アニメなどが配信される動画配信サービスですので、映画「国宝」についても配信される可能性が高いです。

各シーズンの人気映画や人気アニメ、注目作品なども配信されますので、チェックしてみてください。

\テレビ朝日の人気作品や限定コンテンツが豊富!/

Amazonプライムビデオ

月額600円(税込)、年額5,900円(税込)で利用できるAmazonプライムの特典として利用できるのがAmazonプライムビデオです。この他、電子書籍のKindle、音楽のAmazon Music、お急ぎ便や送料無料などの特典もあります。

Amazonプライムビデオでは、人気映画や人気アニメが多く配信されており、特に月額料金が安いのが魅力です。

映画「国宝」もAmazonプライムビデオで視聴できるようになる可能性が高いため、劇場公開が終了してからしばらく様子を見てみるのもよいでしょう。

すでにAmazonプライムを利用している方は、新たに動画配信サービスに加入しなくても映画「国宝」を見れるようになるかもしれません。

\30日間無料で見放題/

さらに、ドコモユーザーの方が、Amazonプライムビデオに登録するとお得な特典もありますのでこの機会にぜひチェックしてみてください!

映画「国宝」のあらすじ・ストーリー紹介

立花喜久雄の半生を描いた作品で、任侠の一門から歌舞伎の世界に飛び込み、日本における戦後の激動の時代1960年代から平成に至るまで、芸の道に心血を注いだ様子が描き出されています。

歌舞伎に対して熱い思いを持ち、歌舞伎の女形として活躍した人物をモデルにしていることもあり、芸道業界の大御所にも注目されています。

作品全体はその多くのシーンが歌舞伎を演じるシーンに焦点が当てられており、歌舞伎の世界の裏側の人間関係や複雑さ、歌舞伎の名門の生まれの者とそうでない者、歌舞伎という世界観や色鮮やかさ、日本の伝統芸能と文化を伝える内容が多くなっています。

若者からの人気も非常に高い俳優として吉沢亮、横浜流星、そして、さまざまなドラマでも活躍している女優「高畑充希」が出演していることで、普段歌舞伎に触れない若者が日本の伝統芸能「歌舞伎」に触れられる貴重な機会となっています。

映画「国宝」の作品情報

| 公開年 | 2025年6月6日 |

| 上映時間 | 175分 |

| キャスト | 立花喜久雄(花井東一郎):吉沢亮 喜久雄少年:黒川想天 大垣俊介(花井半弥):横浜流星 俊介少年:越山敬達 福田春江:高畑充希 大垣幸子:寺島しのぶ 彰子:森七菜 藤駒:見上愛 竹野:三浦貴大 梅木:嶋田久作 花井半二郎:渡辺謙 立花マツ:宮澤エマ 吾妻千五郎:中村鴈治郎 立花権五郎:永瀬正敏 小野川万菊:田中泯 |

| スタッフ | 監督:李相日 原作:吉田修一 脚本:奥寺佐渡子 撮影:ソフィアン・エル・ファニ 美術監督:種田陽平 音楽:原摩利彦 |

| 主題歌 | 「Luminance」原摩利彦 feat. 井口理 |

映画「国宝」は、李相日監督と原作「吉田修一」氏の組み合わせで、映画「悪人」などでタッグを組んだ制作陣・俳優&女優陣が長い時間をかけて作り上げた作品です。

李相日監督はインタビューにて、2010年公開の映画「悪人」を公開した頃には歌舞伎の女形に関する映画を作りたいと考えていたと答えています。吉田修一氏の小説の連載などもきっかけとなり、少しずつ熟成されて練り上がったのが本作となります。

2018年に出版された原作小説「国宝」を書いた吉田修一氏は、歌舞伎の世界に「黒衣」として3年ほど楽屋に入っていた経験があり、原作者の実体験も合わせて執筆された「国宝」は傑作と言われています。

小説「国宝」は、青春篇(ISBN-13:978-4022515650)と花道篇(ISBN-13:978-4022650092)の2つがあります。

主題歌「Luminance」は、作詞「坂本美雨」、King Gnuの「井口 理」が歌唱参加しており「国宝」のオリジナル・サウンドトラックはすでにApple Musicなどで配信されています。

悠久の時に語りかけるような透き通った声で歌われ、日本人の遺伝子や魂、心に響くようなヒーリング音楽となっています。

【国宝 オリジナル・サウンドトラック】

- Catastophe

- 国宝メインテーマ

- 新世界

- 万菊Ⅰ

- 白亜

- 開花

- 夜明け

- 白夜

- Fons

- 契約Ⅰ

- 継承

- 襲名前夜

- 幕

- 契約Ⅱ

- 欲望

- 幻影

- 万菊Ⅱ

- 永い夜Ⅰ(アウトテイク)

- 永い夜Ⅱ(アウトテイク)

- 微光

- Vida

- 鷺娘

- 国宝

- 城

- Luminance

サウンドトラックは、劇中のストーリーを追うように、各シーンを盛り上げた音楽が収録されており全体的には魂に響くヒーリングミュージックのような雰囲気の曲が多く、作中のシーンや盛り上がりを思い出させてくれます。

李相日|「フラガール」や「悪人」の監督

李相日(リ・サンイル|이상일)監督は、1974年1月6日に新潟県で生まれた在日朝鮮人三世で、2025年時点で51歳です。「日本映画大学(旧:日本映画学校)」の卒業制作は「青〜chong〜(1999年)」はぴあフィルムフェスティバルのグランプリなどを受賞。

「フラガール(2006年)」では、第80回キネマ旬報ベストテン「日本映画ベスト・ワン」を受賞、第30回日本アカデミー賞最優秀作品賞・監督賞・脚本賞、第49回ブルーリボン賞作品賞、第19回日刊スポーツ映画大賞・石原裕次郎賞 作品賞、文化庁芸術選奨新人賞も受賞しています。

「悪人(2010年」では、第84回キネマ旬報ベスト・テン「日本映画ベスト・ワン」、第34回日本アカデミー賞優秀作品賞・監督賞・脚本賞、第23回日刊スポーツ映画大賞・石原裕次郎賞 作品賞、日本映画監督賞を受賞しています。

吉田修一|「パーク・ライフ」や「悪人」の著者

小説家「吉田修一」は、1968年9月14日に長崎県長崎市で生まれ、1997年に第84回文學界新人賞を受賞した「最後の息子」をデビュー作として、「パレード(2002年)」、「悪人(2007年)」、「横道世之介(2010年)」、「路(2012年)」、「怒り(2014年)」、「国宝(2019年)」などの作品でも知られています。

「パーク・ライフ(2002年)」では、第127回芥川龍之介賞を受賞しました。

2012年の「路(ルウ)」は、吉田修一氏が好きな台湾が舞台になっている作品で、台湾での人気も高いです。また金ちゃんと銀ちゃんという2匹の猫を暮らしている愛猫家でドキュメンタリー番組「ネコメンタリー 猫も、杓子も。」の「#7 吉田修一と金ちゃん銀ちゃん」にも出演しており、ユーネクスト(U-NEXT)でも視聴できます。

奥寺佐渡子|「サマーウォーズ」やドラマ「最愛」が代表作

奥寺佐渡子氏は、1966年2月16日に岩手県出身の脚本家で代表作は「時をかける少女(2007年)」、「サマーウォーズ(2010年)」、「おおかみこどもの雨と雪(2013年)」などで、それぞれ東京アニメアワード個人賞 脚本賞を受賞しています。

「学校の怪談(1995年)」では、第19回日本アカデミー賞優秀脚本賞受賞、「八日目の蝉(2012年)」では、第35回日本アカデミー賞最優秀脚本賞も受賞しています。

デビュー作は「鳩よ!(1983年)」で、テレビドラマ「Nのために(2014年)」や「下剋上球児(2023年)」の他、映画「バンクーバーの朝日(2014年)」や映画「コーヒーが冷めないうちに(2018年)」などでも脚本を務めています。

ソフィアン・エル・ファニ|「アデル、ブルーは熱い色」や「イン・セイフ・ハンズ」が代表作

ソフィアン・エル・ファニ(Sofian El Fani)は、1974年1月28日にチュニジアで生まれで、代表作は以下の通りです。チュニジアは地中海西部ティレニア海に面しているアフリカ大陸にある国で、地中海を挟んでフランスやイタリアの反対側に位置している国です。

- Black Venus(2010)

- Blue Is the Warmest Colour(2013)|アデル、ブルーは熱い色

- Timbuktu(2014)|禁じられた歌声

- In Safe Hands(2018年)|イン・セイフ・ハンズ

- It Must Be Heaven(2019)|天国にちがいない

- Kokuho(2025)|国宝

フランス映画に深く関わってきており、フランス映画界のセザール撮影賞も受賞しています。「アデル、ブルーは熱い色(2013年)」では第66回カンヌ国際映画祭パルム・ドール(Golden Palmae)も獲得しており、フランス映画界で特に著名なカメラマンです。

種田陽平|「キル・ビル Vol.1」や「三度目の殺人」が代表作

種田陽平氏は、1960年に大阪で生まれて武蔵野美術大学油絵学科卒業しているアートディレクターです。

「スワロウテイル(1996年)」では、第20回日本アカデミー賞・優秀美術賞を受賞。「THE 有頂天ホテル(2006年)」や「フラガール(2006年)」では、第61回毎日映画コンクール美術賞、第30回日本アカデミー賞・優秀美術賞を受賞し、「悪人(2010年)」では、第34回日本アカデミー賞・優秀美術賞を受賞しています。

その他、「ステキな金縛り(2011年)」や台湾の映画「セデック・バレ(2011年)」で紫綬褒章を受賞するなど数々の功績を残しています。ジブリ映画「思い出のマーニー2014年」では美術監督を務めるなど非常にたくさんの作品で活躍しています。

映画「国宝」の見どころ・魅力を紹介

極道の家庭に生まれた立花喜久雄が、極道の集まりに参加して女形を演じるなどした際、極道の抗争に巻き込まれて父親を目の前で失う所から話が始まります。

極道の集まりに招かれていた花井半二郎がまだあどけなさが残る立花喜久雄を引き取って養子とし、そこから立花喜久雄の歌舞伎役者の女形としての人生がスタートします。

もう一人の主人公として、歌舞伎役者「花井半二郎」の息子「大垣俊介(花井半弥)」は歌舞伎の名家の正統な跡継ぎでもあり、歌舞伎だけに限らず後継者争いに巻き込まれた人物の一人でもあります。

立花喜久雄は歌舞伎役者として類まれなる才能が認められて芸事の世界で一躍時の人となりますが、男や父親としては最悪で、インタビューを受けるシーンでも娘からチクチクと言葉責めをされています。

立花喜久雄は彰子(吾妻千五郎の娘)との間に娘をもうけていますが、結婚したとも離婚したとも捉えられない描写があり、父親としても責任をとらずに芸事にのみ打ち込んでいる様子が印象的です。

立花喜久雄の元に現れた「万菊」の存在は、喜久雄の中の何かを変えるきっかけになったと言えるでしょう。芸事のみに打ち込んで全てを失ったあとの暮らしをしているような「万菊」は、いろいろな面で筋を通さないで生きてきてしまった喜久雄の将来を示しているようでもありました。

喜久雄は極道の子として生まれたかったわけでもないのに、若い頃に父親を目の前で殺され、入れ墨もあり失意の中、養子に迎えてもらった花井に導かれるまま歌舞伎の世界でやっていくしかなかったわけですが、幸いにも女形の才能がありました。

それに対して「大垣俊介(花井半弥)」は名家に生まれて歌舞伎役者になるために育てられながらも、才能が喜久雄に及ばないまま夢を諦めることになります。

普段見ることのない歌舞伎の演目を見られる作品でありながら、喜久雄の壮絶な半生、成功の裏に隠された悲しい事実や喜久雄の犠牲になった人、喜久雄が成功を手にするために何かを諦めなければいけなかった人々の存在、成功者としての喜久雄へインタビューする娘の存在など、非常に多くの事象を犠牲にして受け継がれている「歌舞伎」という芸事の世界を生々しく描いた作品と言えます。

一人の「歌舞伎役者」として生きた人間の人生を、約3時間におさめたような濃厚で密度のある作品でありながら、比較的理解しやすくヒューマンドラマも作り込まれており、見たあとに人生観が変わるような映画です。

数百年の歴史がある歌舞伎がどのような思いで受け継がれてきたのか、芸事の世界における血筋と才能の問題など、なにか一つの要素が欠けても成り立たなかった展開が描かれているのは鳥肌ものでまさしく奇跡の連続の中で偶然が重なった結果が幸か不幸か、喜久雄の人生を導いたと言えます。

映画「国宝」の興行収入ランキング・最新情報

2025年6月6日に公開された映画「国宝」は、2025年8月19日時点で興行収入は105.4億円となっており、歴代ランキングでは45位につけています。

パイレーツ・オブ・カリビアン デッドマンズ・チェスト、ジュラシック・ワールド、ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還の興行収入を超えており、若干下火になりつつある上「劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来」の爆走状態にある状況でもじわじわと興行収入を伸ばしています。

| 42位 | パイレーツ・オブ・カリビアン ワールド・エンド | 109.0億円 |

| 43位 | トイ・ストーリー3 | 108.0億円 |

| 44位 | インディペンデンス・デイ | 106.5億円 |

| 45位 | 国宝 | 105.4億円 |

| 46位 | ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還 | 103.2億円 |

| 47位 | シン・エヴァンゲリオン劇場版:|| | 102.8億円 |

| 48位 | 踊る大捜査線 THE MOVIE | 101.0億円 |

| 49位 | トイ・ストーリー4 | 100.9億円 |

| 50位 | パイレーツ・オブ・カリビアン デッドマンズ・チェスト | 100.2億円 |

| 51位 | 子猫物語 | 98.0億円 |

「映画クレヨンしんちゃん 超華麗!灼熱のカスカベダンサーズ」、「劇場版TOKYO MER-走る緊急救命室-南海ミッション」などと順位が並んでいることが多く、新作「ジュラシック・ワールド 復活の大地」も公開されている中でも上位5位以内をキープしています。

映画「国宝」の世界観・背景や用語解説

映画「国宝」で扱われている歌舞伎は「上方・歌舞伎」、京都や大阪で生まれて発展した歌舞伎のことを意味し、江戸歌舞伎と区別して呼ばれます。

ここでは、本作に登場した歌舞伎役者のモデルとなったのではないかと言われている人物や、作中の時代背景、歌舞伎の演目について解説します。

昭和後期や平成生まれの方にとっては、当時の時代背景が難しく、当時どんな価値観で世の中がまわっていたか分からず共感しにくい点があるかと思います。

本項目をチェックして、世界観や時代背景、その時の人々の考え方や価値観を知るとストーリーへの理解がより深まるでしょう。

1960年代はどんな時代?

1960年代は、世界的に多くの事件や変化があった時代で、まさしく激動の時代と呼ばれていました。

- ベトナム戦争(1955年~1975年)

- ソ連のボストーク1号が人類初の有人宇宙飛行に成功(1961年)

- ベルリンの壁が設置される(1961年)

- キューバ危機(1962年)

- ケネディ大統領暗殺事件(1963年)

- 東海道新幹線開通(1964年)

- 東京オリンピック開催(1964年)

- 欧州諸共同体(EC)が結成される(1967年)

- 東南アジア諸国連合(ASEAN)が結成される(1967年)

- キング牧師暗殺事件(1968年)

- フランスで五月革命発生(1968年)

- アポロ11号が人類初の月面着陸(1969年)

当時は生まれていなかった人でも名前だけは聞いたことがある事件や、歴史の教科書に出てきた名前が多いでしょう。日本国内では1964年の東海道新幹線の開通、東京オリンピックの開催など、一気に近代化が進んだ時代でした。

日本が第二次世界大戦で敗戦したのは1945年8月で、日本はそこからおよそ20年で急速な復興と発展を果たしました。

高度経済成長期

1955年から1973年頃までの期間を「高度経済成長期」と呼び、日本は戦後の復興と東京オリンピック、世界で起こる混乱や宇宙開発競争など大きな波に飲まれながら急成長を遂げました。

1964年に20歳だった人は、2025年時点ではおよそ81歳でまだまだ元気に暮らしている世代です。

1955年から1973年の頃を生きた人々の年齢は現在60歳から90歳くらいで、特に70歳から90歳の人は高度経済成長期を何かしらの形で経験しており、それよりも若い人々は高度経済成長期が終わった時代を知っている人々だということになります。

バブル期

1985年から1991年頃に起きたバブル景気の時代のことで土地や株式などが異常に高騰し、世の中の誰もが大金を持っている時代があったというイメージが強いです。

日本銀行の金融緩和に伴う事件とも言えるもので、バブル期が終了してからのおよそ10年間、1990年代を「失われた10年」、2000年代を「失われた20年」、2010年代を「失われた30年」と呼ばれました。

消費税が開始されたのは1989年のバブル期真っ只中の頃でした。

2000年代の「失われた20年」では、リストラや非正規雇用の拡大などが起こり、サブプライムローンやリーマンショックなども起こり、世界経済も冷え込みました。

昭和から平成への時代の移り変わり

平成が始まったのは1989年からで、バブル期の終盤から平成が始まっていることになります。昭和の終わりはバブル期で、平成は序盤から転落続きとなっています。

栄枯盛衰、盛者必衰という言葉がぴったりな時代で、バブル期に大成功していた人々の多くが派手で華やかだった、ある意味で異常な時代から一転、一気に転落するケースが多かった時代です。

第二次世界大戦、戦後の復興、急激な近代化と高度経済成長、バブル期を経て昭和が終りを迎え、平成の頃はひたすら低迷期を耐え忍び、世界的な感染症「コロナ禍」を終えて、2025年現在は平成も終わって令和7年、まだまだ経済回復も実現できず、世界各国の戦争の火種もなくなっていないままです。

映画「国宝」では、この激動の時代に、極道の世界から歌舞伎の世界に入って、さまざまな栄枯盛衰、盛者必衰の時代を経て生き抜いてきた人物として「立花喜久雄」を主役に、さまざまな人の人生が描かれています。

時代背景的には日本の人口の20%~30%は映画「国宝」に描かれていた時代をよく知らない世代で、逆に言えば日本の人口の70%~80%はこの時代を生きていた人々だということが分かります。

歌舞伎とは?

徳川家康が江戸幕府を開いて征夷大将軍になった1603年頃に、京都で「出雲阿国」が行った踊念仏が歌舞伎の祖とされており、歌舞伎が日本の「重要無形文化財」になったのは1965年のことでした。1965年は東京オリンピックが開催された翌年で、高度経済成長期の真っ只中でした。

本作の主人公・喜久雄が生まれたのは1964年であるため、喜久雄が20歳くらいの頃がちょうどバブル期と重なります。

派手な服装をしている者や狂ったような行動をする者を「かぶき者(傾奇者)」と呼んだ古語が「歌舞伎」の語源とも言われています。

「歌舞伎」は当初、遊女や男娼が絡むことも多く、武士が取り合いをして大喧嘩になることも多かったため、1629年~1639年ほどの間に遊女や若衆は禁止されていきました。

「歌舞伎」文化は京都からはじまり、大阪、江戸へと広まっていきます。本作のテーマの一つでもある「女形」が始まったのも遊女や若衆が禁止された頃からです。

坂東玉三郎とは?

「坂東玉三郎」の名前は、歌舞伎の世界において代々継承される名で、2025年現在は5代目を通名「守田親市」、本名「守田伸一」が担っています。

あらゆる分野の女形に精通していることで高い評価を得ており、「坂東玉三郎」の名を受け継いできた人々は互いに親子というより、養子や親類が多いです。

映画「国宝」の喜久雄のモデルの一人と言われており、特に女形としての評価やその人生において波乱万丈で、多くの困難を乗り越えて、人間国宝(重要無形文化財保持者)に選ばれています。

6代目・中村歌右衛門とは?

歌舞伎の女形の最高峰と呼ばれており、歌舞伎に人生を捧げた人間国宝。五代目中村歌右衛門の次男で、六代目中村福助を襲名してから歌舞伎界の孤児となって転落する様子も、映画「楽園」の内容と重なる点があり、喜久雄の生涯のモデルと言われています。

1951年には、歌舞伎座「妹背山女庭訓」お三輪、「京鹿子娘道成寺」白拍子花子、「祇園祭礼信仰記」雪姫で、「六代目中村歌右衛門」を襲名し、海外公演にも力を入れて歌舞伎文化の発展に大きく貢献し、1975年にはエリザベス女王の前でも公演を行いました。

四代目中村雀右衛門 、五代目坂東玉三郎、九代目中村福助などにも稽古をつけており、現代の歌舞伎に大きな貢献をした人物として知られています。

演目「関の扉」のストーリー

正式には「積恋雪関扉(つもるこいゆきのせきのと)」という名前で、常磐津節という三味線音楽に合わせて演じられます。

天下を取ろうと目論む「関兵衛」、これを防ごうとする桜の精「墨染」の恨みと野望がぶつかり合う戦いが描かれています。

仁明天皇の家臣・宗貞と小野小町姫、宗貞の弟「安貞」と桜の精「墨染」はそれぞれ元恋人同士で、桜の精「墨染」は「安貞」を殺した犯人への復讐を果たしつつ、天下を取ろうとする悪党から天下を守るというストーリーです。

1人の野望、2組の恋仲、さまざまな思惑や野望、愛情や信頼などが入り交じり濃厚なヒューマンドラマが描かれている作品です。

演目「連獅子」のストーリー

伝承「獅子の子落とし」を再現するような内容で、途中、法華宗と念仏宗のコミカルな念仏をぶつけあう喧嘩も交えて、シンプルかつおもしろさもあり、盛大で派手な演出がある、世間一般の人々の考える歌舞伎らしい歌舞伎の演目です。

派手で壮大な衣装と獅子を模したかつら、豪快で華やかな舞などがあり、さまざまな派生形も存在しています。

親獅子、子獅子を演じるのが本当の親子であることが多く、派生形には「父、母、子」や「親、子、孫」の3体の獅子の精が登場するものもあります。

演目「二人藤娘」のストーリー

坂東玉三郎と中村七之助が、男女の恋仲の難しさを悲しみ、切ない乙女心に触れる「藤の精」を2人で演じる演目で、本来は一人で演じる「藤娘」を2人で演じたものです。初演は平成26年1月に大阪松竹座にて演じられ、大きな話題となりました。

藤の花を背景に、さまざまな衣装に着替えながら演じられる様子は非常に美しく、色鮮やかで派手でもあり華やかでもあり、歌舞伎の何たるかを語っているような演目でもあります。

演目「二人道成寺」のストーリー

歌舞伎の演目「娘道成寺(正式:京鹿子娘道成寺)」を2人で演じたもので、恋い焦がれる乙女心を長唄として表現した作品です。

清姫の化身である大蛇が、裏切った僧「安珍」を道成寺の釣鐘ごと焼くという安珍・清姫伝説のその後(後日譚)を描いており、釣鐘からしたらたまったものではない内容ですが、乙女の復讐心や怒りの強さも表現されています。

「二人道成寺」では、新しい釣鐘を見るために花子が舞う様子が2人で演じられており、華々しさや美しさも2倍以上、女の恨みの強さも2倍以上に表現されています。

演目「曽根崎心中」のストーリー

当時の大阪「露天神の森」で相思相愛の男女が心中した事件を題材とした演目で、人形浄瑠璃・文楽や歌舞伎でも演じられる男女の仲のお手本ともいわれる内容も含まれています。

心中するのがお手本なのではなく、互いを思い合い、愛し合う関係、互いを大切にする心などの描写が男女関係の理想を描いていると言われています。

女郎の「はつ」と醤油屋の「徳兵衛」が主役で、愛するもの同士の心中を描いた作品群「心中もの」の流行の最先端にもなりました。

「徳兵衛」への結婚を無理やり迫る家族とそれに抗って「お初」との関係を重視する「徳兵衛」、人の気持ちを踏みにじる家族や周囲の人々の残酷な行為などが横行する社会の中で、来世で再び出会って結ばれることを願って「死」を選んだ者の思いを描いています。

演目「鷺娘」のストーリー

鳥の「鷺(さぎ)」の精が娘の姿となって踊る様子を長唄とともに演じるものです。

- 六変化舞踊「柳雛諸鳥囀」(1762年)

- 十二変化舞踊「四季詠寄三大字」(1813年)

- 八変化舞踊「花翫暦色所八景」(1839年)

「花翫暦色所八景」は「新鷺娘」とも呼ばれており、近年の「鷺娘」は「柳雛諸鳥囀」と「花翫暦色所八景」を合わせたような内容になっているとされています。

白無垢の振り袖姿から華やかな振り袖姿へ変貌する美しさが描かれており、クラシックバレエの「瀕死の白鳥」にも似た展開が含まれている場合もあります。

映画「国宝」を見た業界人の反応・感想

以下、著名人やアーティストが映画「国宝」を見た感想や反応をまとめています。まだ視聴していない方はぜひ劇場でご覧ください。

また、劇場で見る機会がない方は動画配信アプリ・サブスクで配信された際に視聴してみてください。

中村 壱太郎(歌舞伎役者)

”

映画『国宝』

試写会で拝見してから、

だいぶ経って改めての観劇。

緞帳が降りて後ろを振り返る、お初

『はやはや殺して、殺して』と言う、お初

舞台の天高くに舞う

『藤娘』、『鷺娘』、『京鹿子娘道成寺』、

そして『曽根崎心中』、

様々な “時” を思い出し

家とは、自分とは、歌舞伎とは、

自分がやるべきこと、自分がなすべきこと、とは

どこまでも追い求め、果てなき道を行く

2016年の『#君の名は 。 』以来の映画との関わり

ご縁に感謝、ありがとう

市川猿三郎(歌舞伎役者)

”

まず感じましたのは歌舞伎の世界を扱った映画ですが、

私が現実に暮らす歌舞伎の世界ではなく、映画の中の

全く別の世界軸の歌舞伎の世界のように思えました。

歌舞伎は虚飾と誇張の世界ですが華やかな嘘ですので

映画の中で描かれていた嘘は、現実の歌舞伎界と比べますと、

まさにあり得ない嘘でしたね。

別に批判している訳ではありませんので誤解のなきように。

市川團十郎白猿(歌舞伎役者)

”

俳優の方々が、

1年以上も稽古を重ね

撮影に挑む、

そういう姿勢

一つのものに取り組む姿勢。

それにより生まれる世界

そこに人々は共感と感動を観る。

監督はじめ

関係者全ての方々に賞賛。

#国宝 是非ご覧ください。

などと私がいうのは可笑しいですが笑

観てほしい作品です。

歌舞伎役者として思いました。

#團十郎

この作品を麗禾と勸玄に薦めました。

”